【通信酒類小売業免許】

☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆

[通信酒類小売業免許]

「通信酒類小売業免許」は、通信販売(“2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象”として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件の従って行う販売をいいいます。)によって“酒類を小売することができる販売免許”です。

「一般酒類小売業免許」とは異なって、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買亜契約の申し込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)及び一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません。

また「酒類卸売業免許」とは異なり、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することは出来ません。

酒類を仕入れる場合には、“酒類の卸売をすることが可能な者(酒類製造者又は酒類卸売業免許を取得している者)から購入”することとなります。

[販売できる酒類の範囲について]

通信販売酒類小売業免許での、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

①国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造業者が製造、販売する酒類。

②輸入酒類(輸入酒類についての制限はありません。)

<参考>【申請書への添付書類】

/①については、メーカー様からの「証明書」(“1会計期間あたりの酒類の品目ごとの課税移出数量が3,000kl未満である”旨の証明書)の準備が必要でございます。(専用様式あり。)

/②については、現在のところ「証明書」等は不要となっています。(ただし、販売しようとする輸入酒類のカタログ・パンフレット等は所轄税務署から要請されますので、この準備程度は必要でございます。)

[酒類販売管理者]

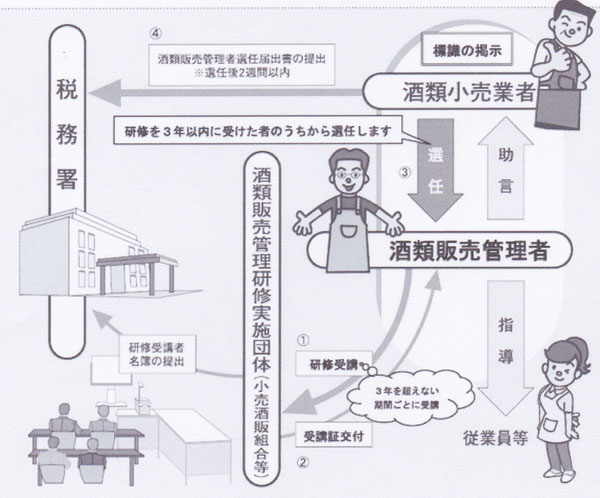

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。(酒類小売業者自らが酒類販売管理者となることもできます。)

酒類販売管理者を選任したときから2週間以内にその旨を所轄税務署長に届け出をしなければなりません。

[酒類販売管理者研修]

新規の免許を申請する場合においては、ことに注意が必要で、すでに(過去3年以内に行われた)「酒類販売管理者研修」を受講済みの者を『酒類販売管理者』として選任しておかねばなりません。(平成29年9月の法改正点。)

また、選任された『酒類販売管理者』は、前回の受講から“3年を超えない期間ごと”に「酒類販売管理者研修」を受講する必要がございます。

酒類小売業者は、過去3年以内におこなわれた財務大臣が指定する団体(小売酒販組合等)が実施する「酒類販売管理者研修」を受講した者を『酒類販売管理者』として選任する必要があります。

『酒類販売管理者』を選任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を諸轄の税務所に提出しなければなりません。

※酒類販売管理者研修の情報は、国税庁HP( http://www.nta.go.jp/ )『ホーム>税について調べる>お酒に関する情報>酒類の販売管理>酒類販売管理研修団体の指定状況等及び研修実施予定について』をご参照くださいませ。

[法改正の概要]

国税庁では、酒類販売管理者制度についての法改正を行っております。

改正後の施行は、平成29年6月1日よりとなっております。

おもな概要は、次の2点です。

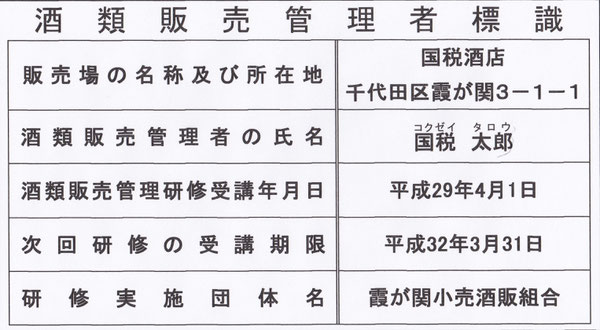

①『酒類販売管理者標識』の掲示の義務化

②『酒類販売研修受講者』の3年ごとの受講の義務の明確化

(新規に免許の申請をするさいにも事実上適用することのようです。)

[通信酒類小売業免許の要件]

通信酒類小売業免許をうけようとする場合、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件の4つの要件をクリアする必要があります。

(詳細は国税庁HPを参照してくださいませ。→国税庁HP「パンフレット」 )

[免許申請に必要な書類]

申請には次の書類が必要となります。

①酒類販売業免許申請書

酒類販売業免許申請書 次葉1ー「販売場の敷地の状況」

酒類販売業免許申請書 次葉2ー「建物等の配置図」

酒類販売業免許申請書 次葉3-「事業の概要」

酒類販売業免許申請書 次葉4-「収支の見込み」

酒類販売業免許申請書 次葉5-「所要資金の額及び調達方法」

酒類販売業免許申請書 次葉6-「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

②通信酒類小売業免許申請書チェック表

③酒類販売業免許の免許要件誓約書(通信酒類小売業免許申請用)

④法人の登記事項証明書及び定款の写し(全部事項証明書)

⑤住民票の写し(本籍記載のあるもの)

⑥契約書等の写し(土地建物等の賃貸借契約書等)

⑦土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

⑧最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

⑨都道府県及び市区町村が発行する納税証明書

⑩その他参考となるべき書類(イ.申請者自身の履歴書 ロ.販売する酒類の説明書、通信販売である旨の証明書等 ハ.通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等含む)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等)

※上記[販売できる酒類の範囲について]の<参考>もご参照くださいませ。

[未成年者飲酒防止の表示]

通信販売酒類小売業免許の場合、販売形態はネット販売方式やカタログ販売方式となってまいります。

この場合、カタログや当該サイトへの「未成年者飲酒防止の表示」を行っておく必要があります。(申請時にもここへのチェック項目がございます。)

具体的には、「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨あるいは「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨等の表示を行うことが必要となります。

[標準処理期間]

申請書類の審査の標準処理期間は2カ月が目安となっております。

福岡 酒類販業免許.com 〈行政書士国際経営法務事務所〉

☎ 092-692-7490 / 携帯090-5282-0592

福岡 酒類販業免許.com 〈行政書士国際経営法務事務所〉

☎ 092-692-7490 / 携帯090-5282-0592